毎日のお弁当作りや、忙しい日の夕食準備。「あと一品ほしい!」という時に、冷凍食品は本当に頼りになる存在ですよね。

冷凍庫から冷凍ミニハンバーグを取り出すと、パッケージには「加熱してお召し上がりください」の文字。隣の冷凍ブロッコリーには「自然解凍OK」と書いてあります。

「どっちも凍っているし、加熱用もそのままお弁当に入れちゃダメなのかな?」

「『加熱してあります』って書いてあるから、温めなくても大丈夫じゃない?」

そんな風に思ったことはありませんか?

実は、この表示の違いは単なる「おすすめの食べ方」ではありません。そこには、私たちの食の安全を守るための、法律で定められた科学的な根拠に基づいた明確なルールがあります。

今回は、この素朴な疑問の裏側にある、知っているようで知らなかった冷凍食品の秘密に迫ります。この記事を読めば、パッケージの表示が持つ本当の意味がわかり、もっと安心して、もっと賢く冷凍食品を活用できるようになりますよ!

なぜ違うの?答えは法律と「細菌の数」にあった!

「自然解凍OK」か「加熱が必要」か。この根本的な違いは、食品衛生法という法律で定められたルールに基づいています (厚生労働省 冷凍食品の規格基準) [1]。

この法律では、冷凍食品をカテゴリー分類し、それぞれにクリアすべき衛生基準を設けています (大阪検疫所 食品別の規格基準(冷凍食品)) [2]。

なぜ、こんなに細かく分類されているのでしょうか?その答えは、カテゴリーごとに定められた微生物(細菌)の基準値にあります。この数字の違いがポイントです。

以下の表は、それぞれの冷凍食品に要求される微生物の規格基準をまとめたものです。

| 分類 | パッケージ表示例 凍結前加熱の有無 | パッケージ表示例 加熱調理の必要性 | 細菌数(生菌数)(1g当たり) | 大腸菌群 |

|---|---|---|---|---|

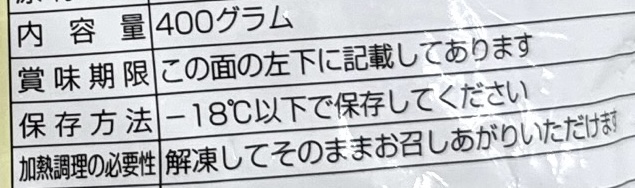

| 無加熱摂取冷凍食品 (自然解凍OKのもの) | (表示なし) | 解凍してそのまま召しあがってください | 10万個 以下 | 陰性(検出されないこと) |

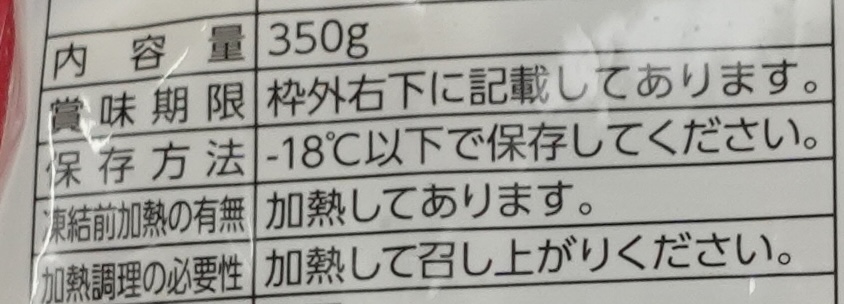

| 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱) (加熱が必要なもの) | 加熱してあります | 加熱して召しあがりください | 10万個 以下 | 陰性(検出されないこと) |

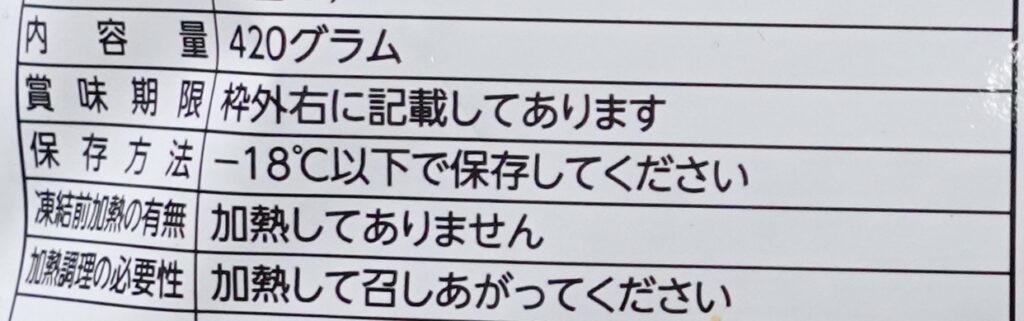

| 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱) (加熱が必要なもの) | 加熱してありません | 加熱して召しあがりください | 300万個 以下 | 規定なし(※代わりにE.coli陰性) |

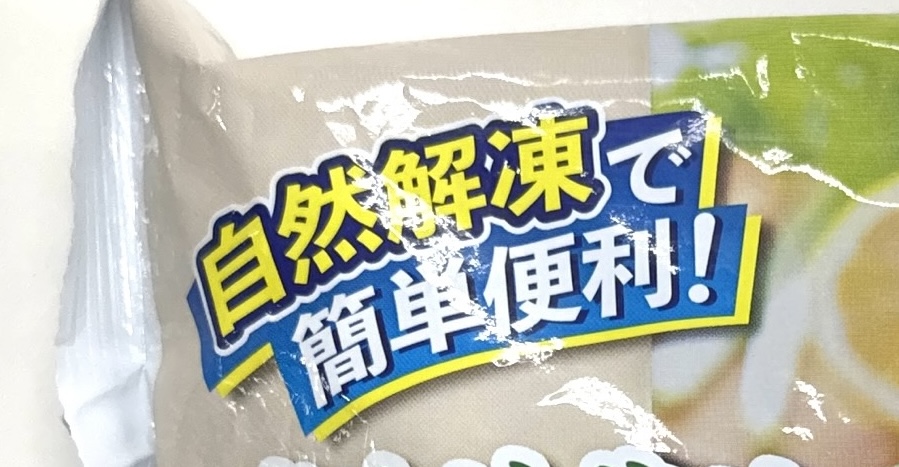

- 無加熱摂取冷凍食品:加熱をせず自然解凍してそのまま食べるもの。「自然解凍OK」の表示のある冷凍食品。お弁当用のおかずや一部の冷凍野菜・冷凍フルーツ、冷凍菓子類など。

- 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱):工場で凍結直前に加熱調理や殺菌目的の加熱を実施済みだが、解凍する際においしく食べるために加熱が必要なもの。油調済みの冷凍コロッケや冷凍フライ品、冷凍ハンバーグ、冷凍ギョウザなどの調理済み冷凍食品。

- 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱):工場で凍結直前に殺菌目的の加熱がないもの。油調されていない冷凍フライなど未加熱のものはもちろん、酵素失活が目的の軽い湯通し(ブランチング)された冷凍野菜も含む。さらに、加熱後にたれやトッピングを加えたり、冷却や小分けにするなどの工程があり、その後に凍結されたものも多く含まれる。この場合は加熱がされていても、「凍結直前未加熱(加熱してありません)」となる。多くの調理済み冷凍食品がこれに該当する。

お弁当用の「自然解凍OK」の製品は、消費者が調理の際に加熱という殺菌工程を行わないため、製造段階で極めて厳しい衛生レベルをクリアすることが法律で義務付けられていることに加え、冷凍食品業界でも独自のルールを設けて安全性を確保しています。

「自然解凍OK」の裏側にある、冷凍食品メーカーのすごい努力

では、冷凍食品メーカーはどうやって「自然解凍OK」という厳しい基準をクリアしているのでしょうか。その秘密は、私たちが普段見ることのできない製造工場の中にありました。

秘密①:国際基準の衛生管理「HACCP(ハサップ)」

「自然解凍OK」の商品に限らず、多くの冷凍食品の製造では、HACCP(ハサップ)という国際的な衛生管理システムが導入されています。HACCPとは、食品を作るすべての工程で、どんな危害(食中毒菌など)があるかを予測し、それを防ぐための対策を継続的に行うシステムのこと。完成品をチェックするだけでなく、そもそも危険な製品が作られないように管理する、いわば「食の安全の設計図」です (日本冷凍食品協会 冷凍食品認定制度における 品質管理の手引き及び基準) [3]。

秘密②:お弁当箱の過酷な環境を再現する「虐待テスト(加速試験)」

さらに驚くべきは、お弁当用自然解凍商品に課される「虐待テスト(加速試験)」とも呼ばれる厳しい品質検査です。

これは、真夏の暑い日にお弁当が置かれるような、非常に過酷な状況をわざと作り出して安全性を確認するテスト。具体的には、製品を「温度35℃の環境に9時間放置する」というもの。その後、細菌が基準値以上に増えていないか、味や見た目に変化がないかを厳しくチェックします。このテストに合格して初めて、「自然解凍OK」の表示ができるのです (日本冷凍食品協会 一般家庭向け弁当用自然解凍調理冷凍食品等の保存試験実施要領) [4]。

「自然解凍OK」の表示は、こうした目に見えないメーカーの徹底した品質管理と、科学的な裏付けの上に成り立っている「安全の証」なんですね。

Q&Aでスッキリ!冷凍食品のよくある疑問

Q1. 「自然解凍OK」ではない冷凍食品を凍ったままお弁当に入れて、自然解凍しても平気?

A1. 絶対にダメです!

「加熱してください」のように表示された加熱が必要な冷凍食品は、解凍時に加熱することで細菌を死滅させることが前提なので、自然解凍で食べるのは食中毒のリスクが高くなり、大変危険です。

Q2. 家で作ったおかずを冷凍して、お弁当に「自然解凍」で持っていくのはなぜダメなの?

A2. 家庭のキッチンは、専門工場の衛生レベルとは違うからです。

市販の「自然解凍OK」製品は、HACCPに基づいた衛生的な環境で、製品の菌数管理や急速凍結など、専門的な技術を駆使して作られています。家庭では、調理者や調理器具による目に見えない細菌が付着しやすく、それらを冷凍してしまうと、解凍中に菌が急激に増殖する危険があります。自家製の冷凍おかずは、必ず電子レンジやフライパン調理などで加熱をし、粗熱を取ってから、お弁当に入れてください。

Q3. 自然解凍OK商品であれば、お弁当に保冷剤代わりとして入れると良いと聞きました。本当でしょうか?

A3. 保冷効果は非常に弱いので保冷剤代わりにはなりません!

自然解凍OKの商品は凍ったままお弁当に入れることはできますが、保冷剤の代わりにはなりません。凍ったまま入れても、氷としてのサイズが小さくお弁当全体への保冷効果がありません。さらに塩分や糖分を含むものが多くとけやすいため、保冷効果を長時間維持することができません。夏場のように気温が高い時期は、商品を保冷剤代わりにするのは大変危険です。しっかり凍った保冷剤をお弁当箱の上に置いて対策をしてください。その他、しっかり加熱をした食材を入れる、必ず粗熱を取る、保冷剤と保冷バッグを使用するなど、お弁当の基本的な食中毒対策を徹底してください。

まとめ:正しい知識で、冷凍食品をもっと便利に、もっと安全に!

「自然解凍OK」と「加熱してください」。

この2つの表示の違いは、法律で定められた安全基準の違いそのものでした。

パッケージの表示は、メーカーから私たち消費者への、信頼と安全のメッセージです。その意味を正しく理解し、ルールを守って活用することで、私たちは冷凍食品という素晴らしい技術の恩恵を、最大限の安心とともに受け取ることができます。

次に冷凍食品を手に取るときは、ぜひパッケージの裏側をチェックしてみてください。そこには、あなたの食卓を守るための、たくさんの情報が詰まっていますよ。