※この記事はGoogleが開発したAIチャットサービス「Gemini(ジェミニ)」の「Deep Research」機能を使用し、作成したものを一部修正し公開しております。

アメリカ1950年代における冷凍食品の品質変化、Dietrichらの研究とその影響

冷凍食品は、現代の食生活において欠かせない存在となっています。手軽に調理できるだけでなく、新鮮な食材の風味や栄養価を保つことができるため、忙しい現代人にとって非常に便利な食品と言えるでしょう。

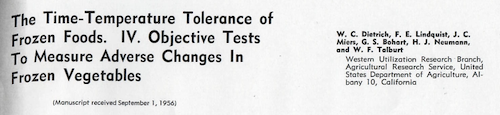

本稿では、冷凍食品の品質、特に品質変化という観点から、アメリカでの1950年代の冷凍食品産業を振り返ります。具体的には、1956年に発表されたDietrich(ディートリッヒ)らの論文「冷凍食品の時間-温度許容限度、冷凍野菜の品質変化を測定するための客観的試験」[1] を軸に、当時の冷凍食品産業の発展状況、品質変化に関する課題や関心事、そしてこの論文が後続の研究に与えた影響について考察します。

「The Time-Temperature Tolerance of Frozen Foods. IV. Objective Tests To Measure Adverse Changes In Frozen Vegetables(Dietrich, W. C., Lindquist, F. E., Miers, J. C., Bohart, G. S., Neumann, H. J., & Talburt, W. F./Manuscript received September 1, 1956)」

1950年代の冷凍食品産業の発展状況

冷凍食品の歴史は、19世紀にまで遡ります。当時、オーストラリアやロシアからイギリスへ冷凍肉が輸送されるようになりましたが、解凍後の品質保持が課題でした。[2] 1899年には、Baerselman Bros.社が断熱容器を用いた冷凍食品の輸送方法を導入し、冷凍鶏やガチョウをロンドンへ輸送することに成功しました。[2]

20世紀初頭、Clarence Birdseye(クラレンス・バーズアイ)が急速凍結技術を開発し、冷凍食品産業は新たな時代を迎えました。[3] Birdseyeは、1914年にカナダの先住民イヌイットが魚を急速に凍結させて保存しているのをヒントに、食品の細胞を破壊することなく、風味や食感を保つ冷凍技術を確立しました。[4]

1930年代には、Birds Eye社が冷凍食品用の陳列ケースを開発し、小売店への冷凍食品の普及を促進しました。[5] しかし、高価な冷凍庫や輸送手段の不足、世界恐慌の影響などにより、冷凍食品の普及は限定的でした。[5]

(1910年のクラレンス・バーズアイの年鑑の写真。Wikipediaより)

第二次世界大戦中、戦時体制下において、缶詰などの保存食が戦地に送られた結果、家庭では冷凍果物や冷凍野菜が豊富に出回るようになりました。[6] これが、冷凍食品の消費拡大を促す一因となりました。

戦後、家庭用冷蔵庫の普及と冷凍技術の進歩により、冷凍食品産業は急速な発展を遂げました。[5, 7]

1944年には、Birds Eye社が冷凍庫付きの貨車をリースし始め、冷凍食品の流通網が拡大しました。[2] 1950年代には、初の冷凍 ready-meal が登場し、[8] 働く女性が増加する社会の変化を反映して、簡便な調理方法が求められていたこともあり、冷凍食品は急速に普及しました。[8] 冷凍食品は、従来の缶詰に比べて、調理の手間が省けるだけでなく、味や栄養価の面でも優れていると認識され、[6] 食生活に浸透していきました。

しかし、冷凍食品産業の発展は、新たな課題も生み出しました。冷凍・解凍による品質劣化、保存中の栄養価の損失、風味の変化などが懸念され、品質管理技術の向上が求められていました。[9] また、1946年から1947年にかけては、品質管理の不備や消費者からの抵抗などにより、冷凍食品の生産量が87%も減少するという事態も発生しました。[10] さらに、1954年にはフロリダ州で、Swanson社の冷凍フライドチキンTVディナーによる食中毒事件が発生し、冷凍食品の安全性に対する懸念も浮上しました。[11] この事件は、冷凍食品の取り扱いの不備が原因でしたが、Swanson社は自主的に製品を回収し、事態の収拾に努めました。[11] この事件は、冷凍食品の品質管理の重要性を改めて認識させる出来事となりました。

Dietrichら研究者の所属機関と研究背景

Dietrichらの論文の著者たちは、米国農務省西部地域研究センターに所属していました。[10] この研究センターは、1940年に設立され、農産物の貯蔵、加工、利用に関する研究を行っていました。[10] 冷凍食品の品質と安定性を確保するために、様々な食品を凍結する適切な時間と温度を決定するための研究も行っていました。[10]

Dietrichらはこの研究センターにおいて、冷凍食品の品質変化に関する研究に取り組んでおり、本論文はその成果の一つです。[10] ちなみに、Dietrichという名前の研究者は、ペンシルベニア州の食肉加工会社、Dietrich’s Meats & Country Storeの創業者であるWillard F. DietrichとVerna E. Dietrichとの関連が示唆されます。[12] 彼らは、先祖代々受け継がれてきた伝統的な食文化を継承するというビジョンを持っており、[12] 食料保存の分野にも関心を持っていた可能性があります。

論文の内容要約と当時の冷凍食品技術における貢献

Dietrichらの論文「冷凍食品の時間-温度許容限度 IV. 冷凍野菜の有害な品質変化を測定するための客観的試験」[1] は、冷凍野菜の品質変化を客観的に測定するための手法を検討したものです。

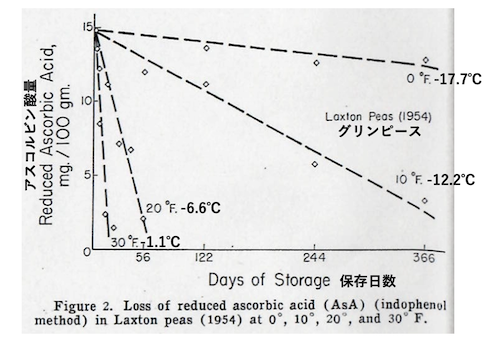

本論文では、エンドウ豆、インゲン、トウモロコシ、ブロッコリー、カリフラワーを対象に、様々な温度条件下で保存し、官能検査、色測定、硬度測定などを行い、品質変化を評価しました。[13] 色測定や硬度測定といった客観的なテストを用いることで、品質変化を数値化し、より正確に評価することが可能になりました。[1] その結果、冷凍野菜の品質変化は、保存温度と時間に依存することが明らかになりました。[1] また、品質変化を測定するための客観的な指標として、色や硬度が有効であることが示されました。[1]

この研究は、冷凍野菜の品質管理技術の向上に貢献し、冷凍食品産業の発展に寄与したと言えるでしょう。 特に、品質変化を客観的に測定する手法を確立したことは、冷凍食品の品質基準の設定や、保存方法の改善に役立ったと考えられます。

これは冷凍貯蔵中のグリーンピース中に含まれるビタミンCの保持率を調べたものです。貯蔵温度-1℃ではほぼ1か月後、-7℃では2か月後にビタミンCはほとんどゼロになってしまいますが、-12℃に下げると1年後でも1/4は残っており、-18℃まで下げれば1年経過した後でもほとんど減っていないことを示しています。

本論文が引用された論文や参考文献と後続の研究への影響

Dietrichらの論文は、その後の冷凍食品の品質に関する研究に大きな影響を与えました。[13] 冷凍緑豆の色とクロロフィルの損失をモデル化する研究[1] や、熱処理したクプアスフルーツピューレの色変化をモデル化する研究[1] などで引用されており、これらの研究では、Dietrichらの論文で示された客観的な品質評価指標を用いて、冷凍食品の品質変化を分析しています。

また、Dietrichらの論文で引用されている参考文献には、Joslynらのクロロフィルのフェオフィチンへの変換速度に関する研究[1] や、Doesburgらの新鮮な農産物と保存された農産物の硬度測定に関する研究[14] などがあります。これらの研究は、Dietrichらの研究の基礎となる知見を提供しており、冷凍食品の品質変化メカニズムの解明に役立っています。

日本では1971年(昭和46年)に「冷凍食品自主的取扱基準」が策定されましたが、この中で冷凍食品の保存温度として、-18℃以下という基準が定められました。(「冷凍食品自主的取扱基準及び急速冷凍食品の加工及び取扱いに関する国際的実施規範」一般社団法人 日本冷凍食品協会、平成 25 年 12 月)

引用文献

[1]The Time-Temperature Tolerance of Frozen Foods. IV. Objective Tests To Measure Adverse Changes In Frozen Vegetables(Dietrich, W. C., Lindquist, F. E., Miers, J. C., Bohart, G. S., Neumann, H. J., & Talburt, W. F./Manuscript received September 1, 1956)

[3]How to Maintain the Quality and Safety of Frozen Foods – Cablevey Conveyors

[4]The science of freezing foods – University of Minnesota Extension

[5]The Little-Known Origin Of The Frozen Food Industry

[6]The 1950s: Industry Retools in the Postwar Period | ACHR News

[7]Postwar potluck: Grilling out, convenience cooking, and other 1950s food trends

[8]Timeline: A History of Frozen Food – Who invented frozen food? – Wiltshire Farm Foods

[9]Defrosting Dinner: The Evolution of Frozen Meals in America – Stanford University Student Journals

[10]Frozen Foods Research Time-Temperature Tolerance Studies – American Chemical Society

[11]50’s | off the leash

[12]Dietrich’s Meats & Country Store – Pennsylvania’s Americana Region

[13]Modelling Colour and Chlorophyll | PDF | Chemical Kinetics – Scribd

[14]The Chemistry and Technology of the Preservation of Green Peas – OUCI