冷凍食品を買って帰るとき、「早く帰らないと解けちゃう!」と焦ったことはありませんか? 実はちょっとした工夫で、持ち運ぶ際の冷凍食品の解けにくさは変わります。

この記事では、冷凍食品のプロが教える正しい包み方や、保冷効果を長持ちさせる方法をわかりやすくご紹介します!

▼▼ YouTubeの動画もぜひご覧ください!▼▼

冷凍食品が解けると何が問題?

解けてしまった冷凍食品は、再び冷凍すれば元通りになるわけではありません。

一度解凍された冷凍食品を再凍結すると、雑菌が繁殖しやすくなり衛生的なリスクが高まること、品質が低下して味や食感、見た目が損なわれることが大きな問題となります。そのため、できるだけ低温をキープしたまま持ち帰ることが大切です。

やってはいけない! 冷凍食品の持ち帰り方NG例

皆さんはスーパーなどで冷凍食品を購入したとき、どのように持ち帰っているでしょうか? 以下にNG例を紹介しますので、同じような行動をしていないかチェックしてみましょう。

NG例① 冷凍食品1パックだけを保冷バッグに入れる

冷凍食品を購入する際、保冷バッグを持参される方も多いと思います。保冷バックを使うこと自体ははもちろんよいのですが、バッグの中に1つだけ冷凍食品を入れて持ち帰っても、実は効果がありません。

保冷バッグは冷気を保つことはできますが、保冷バック自体には冷やす能力はないので、冷凍食品が1パックしかないとすぐに周囲にある常温の空気に影響されて、解けやすくなってしまうのです。

そのため、できるだけ複数の冷凍食品を買って、お互いの冷気で冷やし合うようにするのがポイントです。

NG例② 冷凍品と常温・冷蔵品を混ぜて一緒に袋詰め

冷凍品と一緒に、生鮮食品や常温の商品を1つの袋に入れるのもNG! 冷凍食品と冷凍食品の間に常温や冷蔵の商品が挟まると、冷凍食品同士の保冷効果が分断され、結果的に冷凍食品の温度が上がって解けやすくなってしまうのです。

例えば冷凍食品と冷凍食品の間にお肉を挟むと、お肉は冷やされてよいのですが、冷凍食品からは冷気が奪われてしまいます。ですから、冷凍食品は冷凍食品だけでまとめてバッグに詰めるのが鉄則です。

解けやすい冷凍食品・解けにくい冷凍食品がある!

実は冷凍食品の中にも、解けやすいものと解けにくいものがあります。形状や中身によって保冷力に差が生まれるためです。

最も解けやすい冷凍食品の例

トレー入りの餃子やコロッケ、お弁当用の惣菜などが挙げられます。

これらは冷凍食品のパッケージ内部が氷である冷凍食品よりも空気の部分が多い商品になります。そのため、氷が少ないため保冷効果が非常に弱く、解けやすいといえるのです。

比較的解けにくい冷凍食品の例

冷凍炒飯や冷凍枝豆など、バラ凍結でパッケージの中にぎっしり中身が入っている商品があげられます。

パッケージの中には、ある程度ぎっしりと中身が入っていて、空気の部分が少ないので、トレー商品に比べると保冷効果は期待できます。しかし、バラ凍結された商品であるため、一つ一つの氷が小さいため解けやすく、保冷効果が弱い面もあります。

解けにくい冷凍食品の例

最も保冷効果が高いのは、液体と一体化し板状になっている中華丼や牛丼の具、ドリアやグラタン、密封状態で凍っているハンバーグなどが挙げられます。

これらは、大きな氷の塊なので、保冷剤のような働きをしてくれるので保冷効果が高く、解けにくいのです。

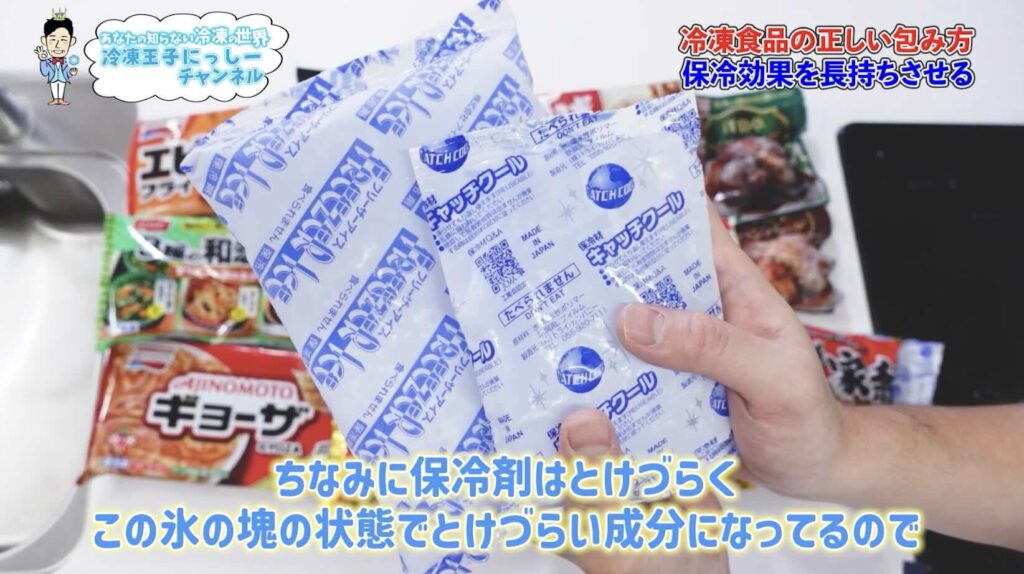

とはいえ、保冷効果が高い冷凍食品であっても、塩分や糖分が含まれている分、凝固点降下が起こり、普通の氷よりは解けやすくなってしまいます。そのため、やはり保冷剤を使うことが最も保冷効果が高くなります。保冷剤は氷の塊で、さらに解けづらくなる成分で作られているので、保冷するためのグッズなだけその効果は非常に高いです。買い物のときには準備していけるといいですね。保冷剤の注意点としては、サイズが小さいほど保冷効果が弱いので、なるべく大きめの保冷剤を使うことが望ましいです。

保冷剤がないときは、冷凍食品を複数購入し、さらに冷凍食品の解けやすさ・解けにくさの違いを活かして、解けにくい商品で解けやすい商品をサンドするように包むと保冷効果がアップします。

冷凍食品の正しい包み方、保冷効果を高める方法

冷凍食品をなるべく解かさずに持って帰る、保冷効果を高めた正しい包み方をご紹介しましょう。

必要なもの

•レジ袋 (または薄手のエコバッグ)

•冷凍食品を複数(最低3品以上)

•あれば保冷バッグや保冷剤

手順

①解けにくい冷凍食品を一番下に置く

冷気は下へ逃げやすいので、解けにくい商品を袋の底に置く。

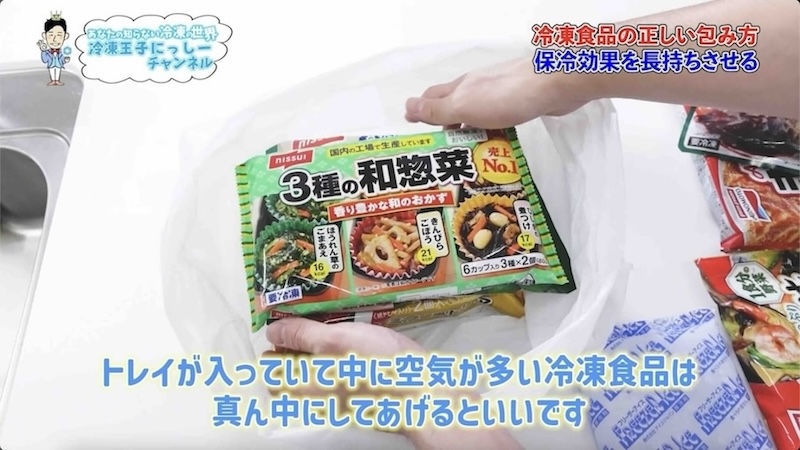

②解けやすい商品は真ん中に

解けやすいトレー入り商品などは、中心に置くと周囲の冷気で守られる。

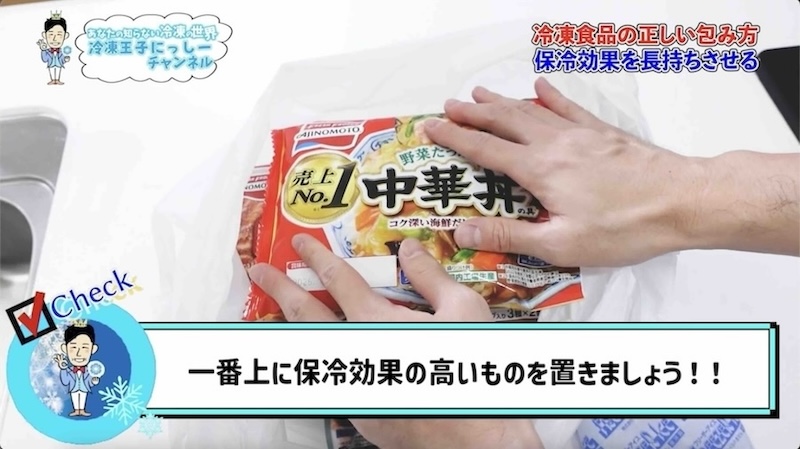

③一番上に、解けにくい冷凍食品を乗せる

冷気は上から下におりていく性質があるので、解けにくい冷凍食品を一番上に置くことで、冷気を上から下へ届ける役割をしてくれる。保冷剤があれば、さらにその上に乗せる。

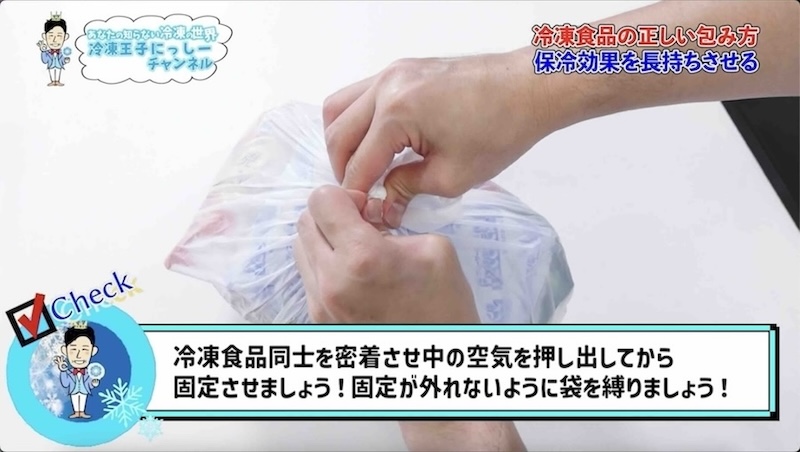

④全体を密着させるように袋を絞って縛る

空気を抜くようにしっかりねじって絞り、冷凍食品同士が離れないように固定して口を縛る。できるだけ空気を抜いて、商品同士をぴったり重ねるように!この密着が保冷効果を格段に高めます!

ポイント

冷凍食品は大きな一つの塊にまとめることを意識しましょう。大きな氷の塊がなかなか解けないのと同じように、冷凍食品も商品同士を密着させて包むことで一つの塊にすることができ、保冷効果が格段にアップします。

正しく冷凍食品をまとめたら、もう1枚のレジ袋へ入れて持って帰りましょう。保冷バッグがあればなおよいです。保冷バッグに入れる場合は、温かいもの以外であれば、冷凍食品の上に乗せてもOK。また、保冷バッグはチャックやマジックテープなどで、口をしっかり閉じられるものを選ぶのがおすすめです。

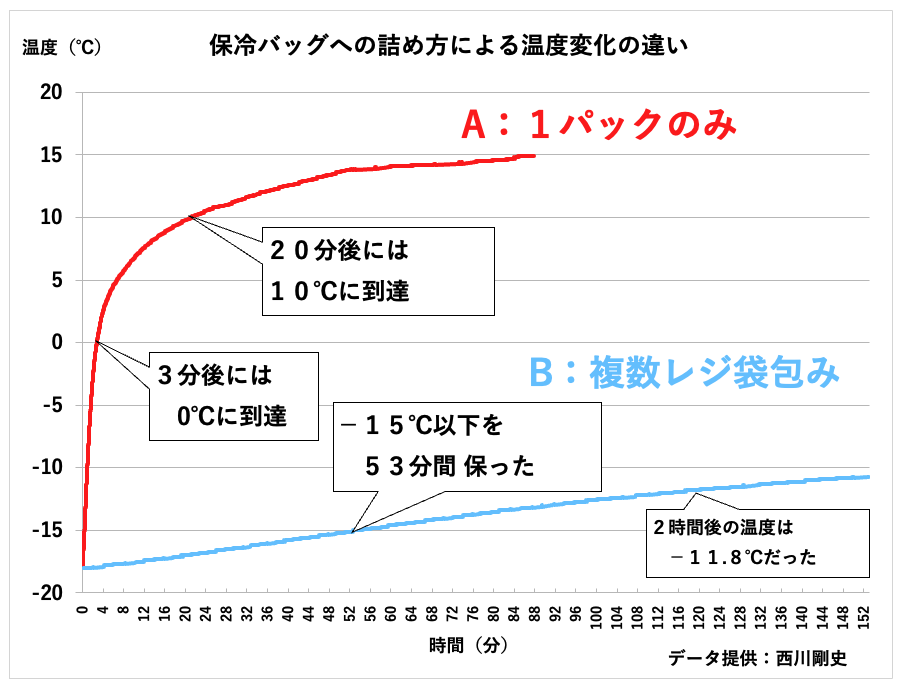

実際に温度を測定してみたところ、冷凍食品1パックを保冷バッグに入れただけの状態では、数分で周囲の温度が急上昇していました。反対に、正しい包み方で密着させた場合は、50分後でも-15℃以下をキープしたという結果でした。冷凍食品を正しく包むことが、いかに大切であるかがわかりますね。

※この温度データは冷凍食品の品温(中心温度)ではありません。冷凍食品の周辺の温度になります。そのため、「A:1パックのみ」の場合であっても、すぐに冷凍食品が解凍されるわけではありません。

※予め冷凍庫に入れ、庫外に出したところから温度測定を開始しました。

冷凍食品をかしこく持ち帰ろう!

保冷剤や保冷バッグがあるに越したことはありませんが、ないときでも包み方次第で保冷効果を高め、冷凍食品を守ることができます。しかし、どれだけ丁寧に包んでも、長時間外気にさらされれば意味がありません。冷凍食品を買ったら、寄り道せずにすぐ帰る意識を徹底しましょう。さっと詰めて、なるべく早く帰宅し、すぐに冷凍庫に入れてくださいね。

また、今はインターネット通販や宅配のサービスもたくさんあります。家まで冷凍した状態で持ってきてくれるので、それらも活用しながらかしこく・安全に冷凍食品を楽しんでくださいね!

.jpg)