「最近の冷凍食品って、お店の味みたいですごくおいしくなったよね!」

「きっと、テレビで見た“すごい急速冷凍技術”のおかげなんだろうな~」

あなたも、そんな風に思っていませんか?

確かに、冷凍食品の進化は目覚ましく、私たちの食卓を豊かにしてくれる強い味方です。しかし、「おいしくなった理由=ここ数年の急速凍結技術の進化」というイメージ、実は大きな誤解かもしれません。

今回は、多くの人が知らない、冷凍食品がおいしくなった“本当の理由”に迫ります。

その常識は嘘?「急速凍結技術の進化」という言葉のウラ側

テレビや雑誌で「最新の冷凍技術で、おいしさそのまま!」といった言葉をよく見かけます。この言葉の裏には、冷凍食品のおいしさを左右する、とても重要な科学の原理が隠されています。

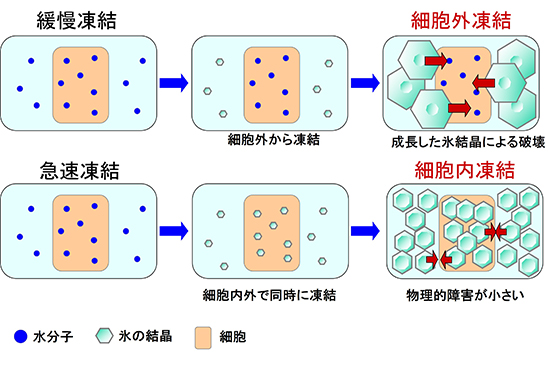

食品を家庭の冷凍庫などで、長時間かけてゆっくり凍らせると(緩慢凍結)、食品中の水分が大きな氷の結晶になってしまい、細胞壁や組織を壊してしまい、食感が悪くなります。さらに、解凍したときに水分(ドリップ)と一緒に旨味や栄養が流れ出て、味が落ちてしまいます。

一方、一般的な冷凍食品工場で行われる「急速凍結」は、食品が凍る際にできる氷の結晶をできるだけ小さくします。氷結晶が小さいと細胞や組織が壊れにくいため、解凍しても素材そのものの食感や作りたてに近い風味を保つことができます。

「なるほど、やっぱり急速凍結がすごいんだ!」と思いますよね。

しかし、ここからが本題です。

私たちが普段スーパーで手にする大手冷凍食品メーカーの冷凍食品の多くは、「エアブラスト凍結」という、ー30℃以下の非常に冷たい風を食品に吹き付けて凍らせる方式で作られています。

このエアブラスト凍結が、決して「ここ数年の最新技術」ではないという点です。冷凍食品の大量生産を可能にした「連続式トンネルフリーザー」というエアブラスト式の機械が日本で初めて開発されたのは、なんと1961年(昭和36年)。これは、東京タワーが完成して3年後、日本が高度経済成長期の真っただ中にいた時代です。

つまり、「ここ数年で新しい急速凍結の技術が登場したから、急においしくなった」という説明は、必ずしも正確ではないのです。

では、本当の理由は何なのでしょうか?その答えを探るために、まずは冷凍技術が歩んできた100年以上の歴史を紐解いてみましょう。

100年以上の歴史!凍結技術はこうして進んできた

日本の冷凍食品の歴史は、実は100年以上前にさかのぼります。その長い歴史の中で、冷凍食品は時代のニーズに合わせて進化を続けてきました。

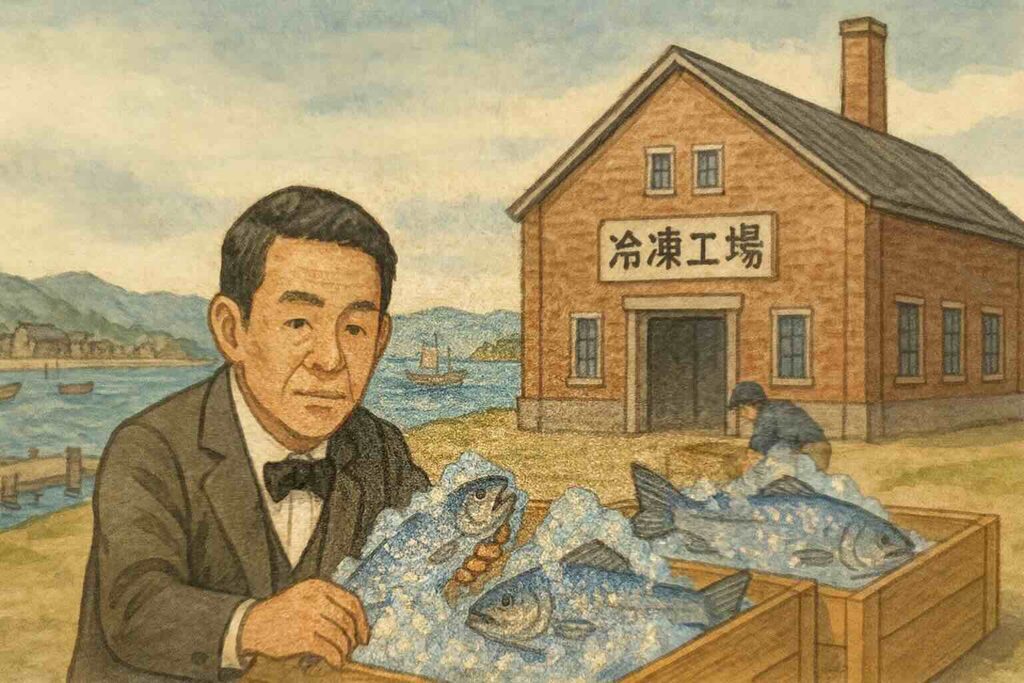

1920年代~:魚の鮮度を守るための黎明期

日本の本格的な冷凍事業は、1920年(大正9年)に実業家の葛原猪平が北海道森町に冷凍工場を建設し、魚を凍らせたことから始まりました。当時は木箱に魚を丸ごと入れて、大きな冷凍庫に木箱を積み上げ、長い時間をかけて凍結させていました。

(出典:一般社団法人 日本冷凍食品協会「冷凍食品 100周年特集 ~冷凍食品の歩み~」)

当時はまだ緩慢凍結が主流でしたが、この頃に海外から導入された凍結技術として「ブライン凍結」(塩水など凍らない液体に浸して凍らせる方法)や「コンタクト式凍結」(冷却した金属板で食品を挟んで凍らせる方法)があり、これらが初期の急速凍結技術です。ブライン凍結は1923年、コンタクト式凍結は1933年には日本に導入されています。

(出典:おいしい冷凍研究所「魚の凍結から始まった 冷凍技術の歴史と現在」)

この時代の目的は、調理済み食品ではなく、獲れた魚などの「原材料」の鮮度を長期間保つことでした。

1960年代~:大量生産を可能にした革命期

日本の冷凍食品産業が大きく飛躍するきっかけとなったのが、前述した1961年の「連続式エアブラスト凍結機(トンネルフリーザー®️)」の国産化です。

それまでは一つ一つ手作業で凍らせていたものを、コンベアに乗せてトンネルを通過させるだけで連続的に大量生産できるようになったのです。この革命的な技術の登場が、コロッケやハンバーグといった調理済み冷凍食品の大量生産を可能にし、冷凍食品が私たちの食卓にぐっと身近になりました。

(出典:タカハシガリレイ株式会社「開発から発展 | トンネルフリーザー®について」、一般社団法人 日本冷凍食品協会「冷凍食品の歴史」)

【冷凍チャンネル】冷凍食品を作る急速凍結機「トンネルフリーザー」を徹底解説!

1980年代~:より高品質になった多様化期

1980年代には、冷たいアルコール液に食品を浸して凍らせる「アルコール凍結(液体凍結)」が実用化されました。液体は空気よりも熱を伝える効率が圧倒的に高いため、エアブラスト方式よりも速く凍結でき、肉や魚など繊細な食材の品質をより高く保てるようになりました。

(出典:株式会社テクニカン「液体凍結機(凍眠)ができるまで」)

【冷凍チャンネル】アルコールの液体の中で凍らせる液体凍結!急速凍結機【凍眠】の秘密に迫る!

また、同じく80年代には、米粒やカット野菜などを一粒ずつバラバラの状態で凍らせる「IQF(個別急速凍結、バラ凍結)」も開発され、冷凍ピラフやミックスベジタブルといった商品の利便性と品質を大きく向上させました。

(出典:おいしい冷凍研究所「魚の凍結から始まった 冷凍技術の歴史と現在」)

このように、凍結技術自体は昔から存在していました。同じ凍結技術の中で、凍結スピードを早めるために温度や風や液体などの当て方を研究したり、消費電力を抑え省エネ性を高めたり、霜の発生を抑えデフロストによる稼働時間の低下を抑えたり、様々な機械設備としての進化は続けてきました。しかし、冷凍食品のおいしさの秘密は、これらの凍結技術そのものよりも、もっと別の要因がありました。

本当の理由:もっと広い意味での「冷凍技術」の把握とメーカーの「ものづくり」にかける商品開発力

「冷凍技術」と聞くと「速く凍らせる技術、急速凍結技術」と考える方が多いと思います。しかし、冷凍技術、冷凍食品を作るプロセスはもっと広く捉えられるべきです。

冷凍食品を作る上で必要なプロセスは以下のとおりです。

①素材(肉、魚、野菜などの素材品および料理)

②下処理(凍結前の調理工程、加工処理方法など)

③凍結(急速凍結、凍結方式の違いなど)

④保存(冷凍保存、保存温度や保存期間、輸送環境など)

⑤解凍(加熱方法、自然解凍など)

それぞれのプロセスを最適化し、最終的に冷凍食品をおいしく仕上げることが、広い意味での「冷凍技術」になります。そのため、急速凍結技術はあくまで一つの要素でしかありません。さらに急速凍結は前述したとおり、食品中の氷の結晶をできるだけ小さくし、食感やドリップを抑える技術ですが、言い換えればそれに限った効果になります。冷凍食品のおいしさはもっと広く、上記のその他の各プロセスのこだわりによって実現できています。

冷凍食品のおいしさは、各メーカーが「本物のおいしさとは何か」を徹底的に追求し、時間とコストをかけて作り上げた、商品開発力と製造技術の革新の賜物なのです。

急速凍結技術の役割は、その作り込まれた「最高においしい」を、劣化させることなく時間を止めて、私たちの食卓まで届けること。いわば、おいしさを未来に運ぶタイムマシンのような存在です。

具体的なヒット商品の開発秘話を見ていきましょう。

事例1:もはや国民食!ニチレイフーズ『本格炒め炒飯®』の革命

2001年に発売され、冷凍炒飯の常識を覆したニチレイフーズの『本格炒め炒飯®』。そのおいしさの秘密は、急速凍結技術ではなく「本当に炒める」という、前代未聞の挑戦にありました。

実は、1990年代までの冷凍炒飯は、その名に反して実際には炒められておらず、「中華風の混ぜご飯」に近いものでした。プロが中華鍋を振るって作る、あのお米一粒一粒がパラパラで香ばしい「本物の炒飯」とは程遠いものだったのです。

(出典:ニチレイフーズ「プロジェクトストーリー 4年間の開発期間をかけて誕生。プロが作る本物のおいしさで大ヒット」)

「家庭で本物のおいしさを届けたい」。その一心で開発チームは、有名中華料理店の調理工程を徹底的に分析。そして、世の中には存在しなかった設備を、機械メーカーと共にゼロから開発したのです。

さらに2015年には、約30億円という巨額の投資を行い、プロの「あおり」を工場で再現するために、250℃以上の高温熱風で米を舞い上がらせる独自の「三段階炒め製法」を確立しました。

(出典:ニチレイ「ニチレイの強み 本格炒め炒飯®」)

こうして作り上げられた、お店に負けないパラパラで香ばしい炒飯。炒め工程がすごいのはもちろん、使用するお米やチャーシュー、卵などの原材料にもこだわり、使用する調味料にもこだわっています。それらをどう混ぜ合わせて、どう加熱するか徹底的に研究されています。そして、電子レンジで解凍しておいしく仕上がることも考えられています。こうして、急速凍結技術だけではなく、おいしい冷凍チャーハンは実現しています。

事例2:本場のコシを食卓で!テーブルマーク「さぬきうどん」の職人技

専門店に匹敵する食感で人気のテーブルマークの冷凍「カトキチさぬきうどん」。あの独特の「コシ」もまた、製造工程の工夫によって生み出されています。

讃岐うどんの「コシ」は、単なる硬さではなく、麺の外側と内側の水分バランス(外側が約80%、内側が約50%)によって生まれます。

(出典:テーブルマーク株式会社「うどん大学 第1章 うどんのおいしさのヒミツ」)

この理想的な状態を作り出すため、工場の製造ラインでは、まるでうどん職人のような手間ひまかけた工程が再現されています。

- 真空ミキシング:真空状態で生地を練り、緻密で強靭なグルテン構造を作る。

- 多段階圧延と熟成:職人が足で踏み、生地を寝かせるように、ゆっくり圧力をかけながら延ばす工程と熟成を繰り返す。

- 包丁切り製法:職人が包丁で切ったような鋭い角のある断面を再現し、つゆの絡みとのど越しを良くする。

こうして作り上げられた麺を大釜でゆで上げ、冷水で一気に締め、そのあと急速凍結します。この最高の状態の水分バランスが崩れて麺が伸びてしまう前に、急速凍結で「時間を止めて」そのままおいしさを封じ込めます。

冷凍うどんの製造工程のこだわりはこちらの動画をご覧ください。

【冷凍チャンネル】冷凍うどん製造工場に潜入!おいしさの秘密に迫る!

現在発売されている冷凍食品一つ一つに、様々な製造工程のこだわりがあります。急速凍結だけではない、広い意味での冷凍技術がたくさん盛り込まれており、そのおかげで冷凍食品がおいしくなっています。

まとめ:おいしさの秘密は、作り手の「情熱」にあった

ここまで見てきたように、日本の冷凍食品が驚くほどおいしくなったのは、「急速凍結技術の進化」という一つの理由だけでは説明できません。

もちろん、作りたてのおいしさをそのまま届けるための凍結技術は不可欠な土台です。しかし、その土台の上にある本当の主役は、「もっとおいしいものを届けたい」という冷凍食品メーカー各社の熱い情熱と、職人技を科学し、工業製品へと昇華させる日本の「ものづくり魂」なのです。

次にあなたが冷凍食品を電子レンジで温めるとき、その香ばしい匂いの中に、開発者たちの知恵と努力の物語を感じてみてはいかがでしょうか。きっと、いつもの一皿がもっとおいしく、もっと愛おしく感じられるはずです。