忙しい毎日のなかで、カット済みで保存もきく「冷凍野菜」は、まさに食卓の救世主ですよね。

ですが、スーパーの冷凍食品コーナーで、その商品の裏側にある「原産国」をじっくりと見たことはありますか?

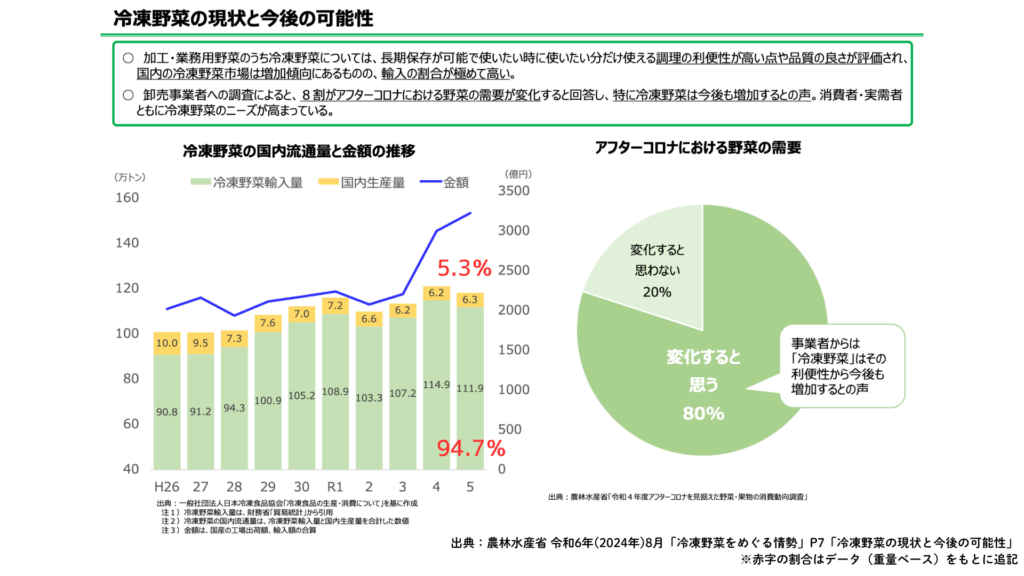

実は、私たちが日頃お世話になっている冷凍野菜の約95%が、外国産(輸入品)で占められているという現実があります。

※赤字の割合はデータ(重量ベース)をもとに追記

この驚くべき事実は、農林水産省が2024年8月に発表した資料「冷凍野菜をめぐる情勢」で示されています。この資料によると、2023年(令和5年)の国内流通量118.2万トンのうち、国産はわずか6.3万トン(5.3%)。残りの111.9万トン、つまり94.7%が輸入品によって賄われているのです。

冷凍野菜はなぜこんなにも輸入品だらけになってしまったのでしょうか? そして、その先にどんな「落とし穴」が待っているのでしょうか。

今回は、この冷凍野菜の「95%問題」を深掘りし、私たちが「国産」を選ぶことが、日本の未来の食卓にとってどれほど重要かをご紹介します。

なぜ? 冷凍野菜が「ほぼ輸入」になった理由

95%という極端な数字は、単一の理由ではなく、日本の社会構造の変化と、海外の生産体制が「カチッ」とハマった結果、生まれました。

私たちの「てまぬき」ニーズの爆発的増加

まず冷凍野菜が普及し、市場を伸ばしている理由は、私たち消費者側の変化です。「共働き世帯の増加」や「単身世帯・高齢世帯の増加」を背景に、調理がカンタンで、必要な分だけ使える冷凍野菜の需要が爆発的に伸びました。

飲食店・お惣菜業界の「人手不足」という必然

そして冷凍野菜は家庭用(BtoC)だけではなく、外食産業やスーパーのお惣菜(中食)といった業務用(BtoB)の世界でも需要が大きく伸びています。業務用の世界でも「人手不足」と「人件費の高騰」に直面しており、現場で野菜の皮をむいたり、カットしたりする手間を省ける冷凍野菜は、もはや「選択肢」ではなく「必須」の食材となりました。

「ほぼ輸入」の理由:「安さ」で応えた海外産地の圧倒的パワー

この巨大な需要に、国内の農家や製造工場ではなく、海外の産地(特に中国)が応えました。

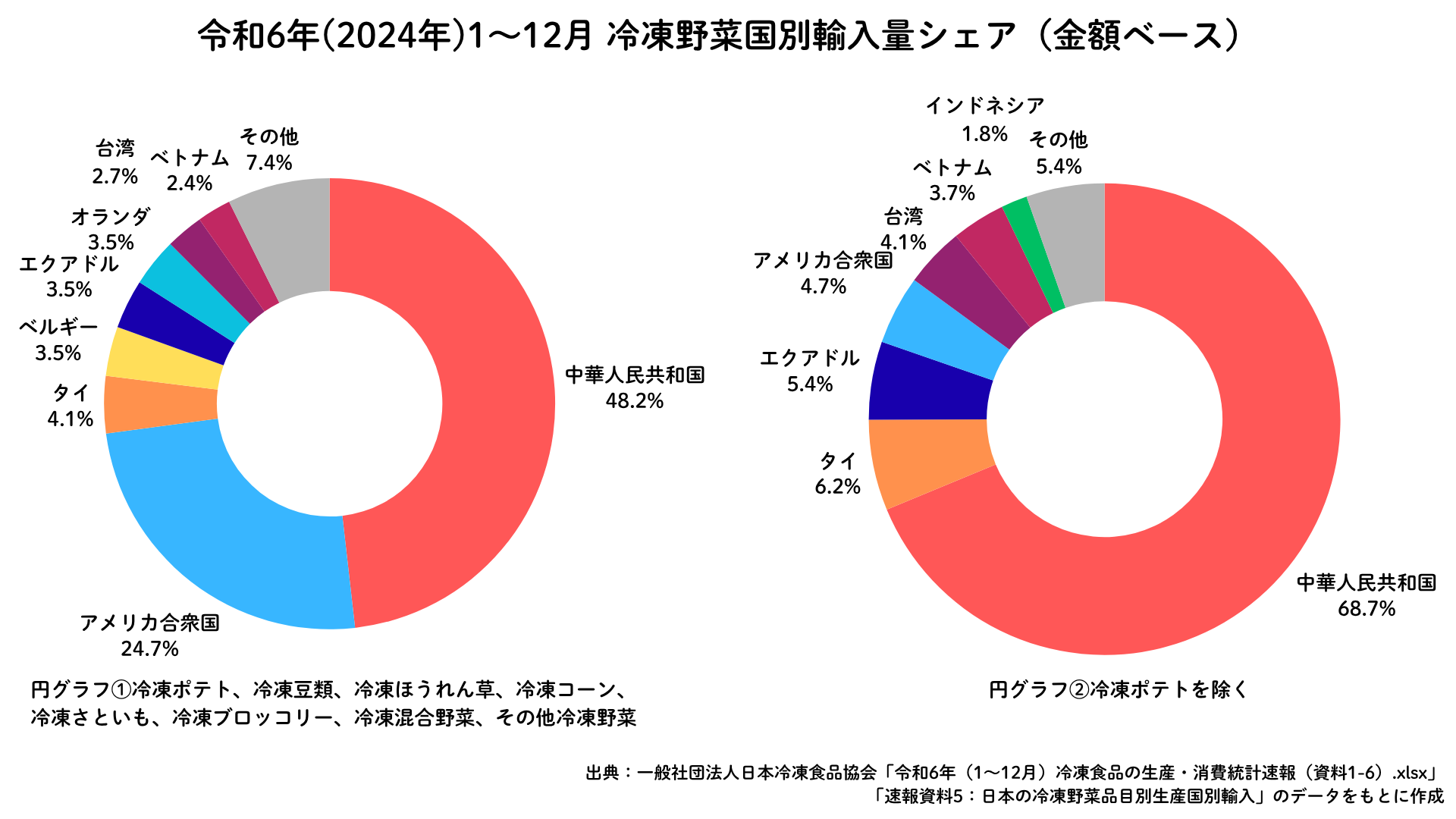

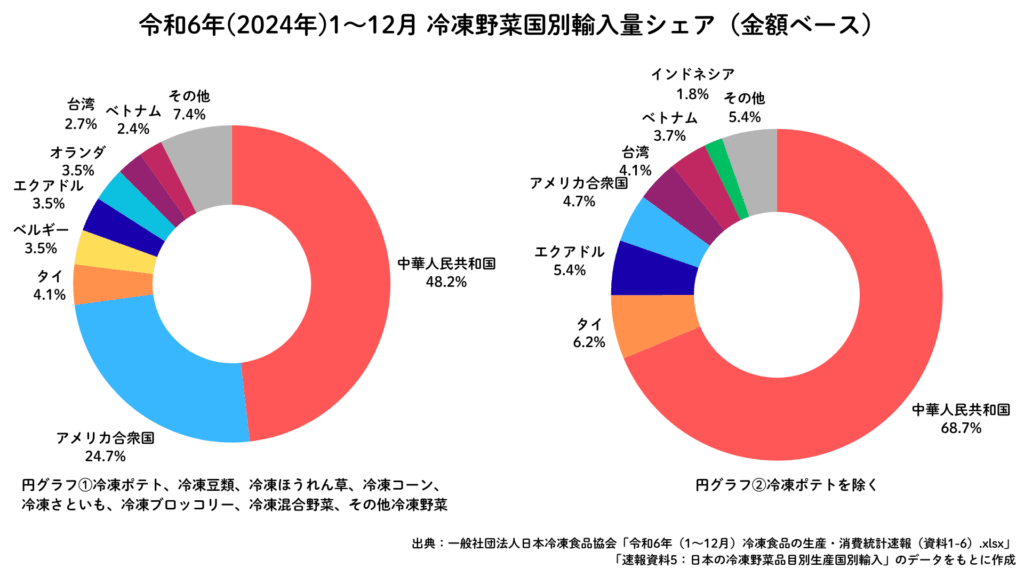

上記のデータの通り、冷凍野菜の国別輸入量のシェアは中国が48.2%で半分近くを占めています。さらにファストフードなどで提供されるフライドポテトが主な内訳になる冷凍ポテトを除いた場合、中国は68.7%になり、7割近くを占めていることになります。

海外産地は「同じ規格の農産物を大量に作る」生産能力と、「国内に比べて安価な加工賃、生産効率が良い工程」食品製造能力において強みを持っています。そして、これらの大規模農場と大規模食品工場が近隣にあり、両方の大きな歯車がしっかりと噛み合って、回っていることが圧倒的な強みとなり、冷凍野菜の「安さ」を実現できています。

外国産冷凍野菜の「安全性」と「品質」について

外国産冷凍野菜は「安いけれど、安全性や品質は大丈夫?」と心配される方も多いかと思います。しかし、現在日本で流通している外国産冷凍野菜は、価格だけでなく、安全性と品質の面でも高い水準を維持する努力がなされています。

①徹底された安全性管理

日本に輸入される食品は、食品衛生法に基づき、輸入時に検疫所で厳格な検査(モニタリング検査、命令検査など)を受けています。ここで残留農薬や添加物などが国の基準値を超えていないか厳しくチェックされます。

さらに、多くの大手食品メーカーや商社は、現地の契約農場や加工工場と連携し、日本国内の基準に基づいた栽培指導や品質管理(HACCPやISO認証の取得など)を徹底しています。種まきから加工、出荷に至るまで、トレーサビリティ(生産履歴の追跡)を確保し、安全な製品づくりに努めている企業も少なくありません。取り組みについての詳細は「輸入冷凍野菜品質安全協議会の取り組み」をご覧ください。

②旬のおいしさを保つ「品質」

外国産冷凍野菜の多くは、広大な農地で、冷凍加工に最適な品種が計画的に栽培されています。そして、野菜が最も栄養価が高く、おいしい「旬」の時期に収穫された後、すぐに近隣の工場へ運ばれます。工場では、野菜の鮮度や色合いを保つ「ブランチング処理(下ゆで)」を経て、急速凍結されます。

この「収穫→加工→急速凍結」までの時間が非常に短いため、鮮度や栄養価が損なわれにくく、旬のおいしさがギュッと閉じ込められています。こうした厳格な管理と技術の進歩により、外国産冷凍野菜は日本の食卓や外食・中食産業を支える、安全で品質の高い食材となっています。

①②に関してはもちろん国産冷凍野菜でも実施はされていますが、それを低コストで実現できているのが外国産冷凍野菜です。

日本は食品衛生上の安全への厳しさはもちろん、商品の美味しさや日本独自の商品規格や使い勝手の良さなどの要望が多いです。しかし、末端売価は低価格のため納品価格がシビアになる現状があり、要望のレベルが高い割には、高くは買ってくれないという問題があります。

特にシェアの高い中国は日本が要望するこれら「安さ、安全性、品質の高さ」に応えることができたからこそ、ここまでのシェアがあると見ることができます。

95%依存がもたらす「3つの不安」

安くて便利な輸入品が市場を支えている——。しかし、この「95%依存」の構造は、私たちの食卓の未来に3つの大きな不安をもたらしています。

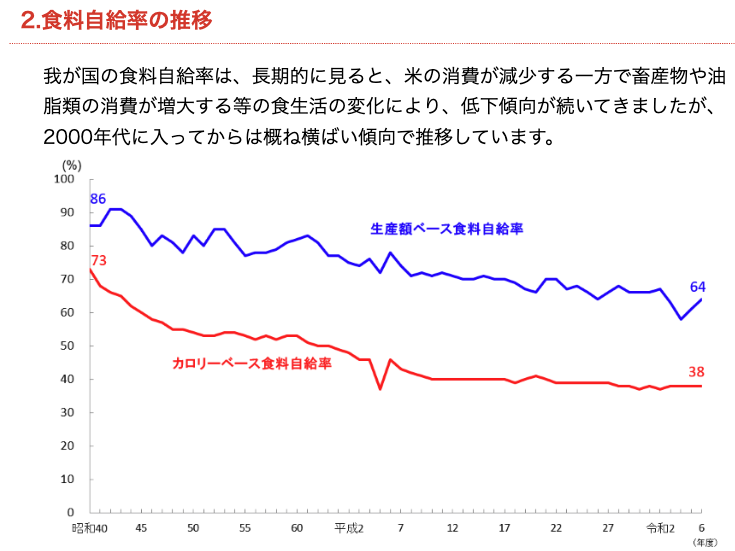

不安1:輸入が止まる「食料安全保障」のリスク

例えば、輸出国での大規模な天候不順、国際情勢の変化による地政学的リスク、または海上輸送コストの急激な高騰など、不測の事態が発生した場合、輸入が減少したり、最悪の場合止まってしまったりする可能性があります。

そうなれば、冷凍野菜がスーパーの棚から消え、価格が高騰し、外食や中食産業にも大きな打撃を与えます。食料を他国に頼ることは、このような「万が一」の際に、国内の食料供給が不安定になる脆弱性を抱えていることを意味します。これが食料安全保障上の大きな問題点です。

不安2:なくならない「食の安全」への懸念

日本に輸入される冷凍野菜は、食品衛生法に基づき、港で残留農薬などの厳格な検査を受けています。しかし、生産国と日本では使用できる農薬の種類や基準値が異なる場合があります。実際、過去には輸入された冷凍ほうれん草やブロッコリー、いんげんなどから、日本の基準値を超える農薬が検出され、製品回収(リコール)に至った事例が散発的に発生しています。

(事例)消費者庁2025年5月「神戸物産 冷凍 千切りピーマン(中国産)- 回収命令」「神戸物産 冷凍大根(中国産)- 回収命令」

(事例)大阪市2025年8月8日「報道発表資料 冷凍いんげん(タイ産)違反食品の回収について」

こうした事例が起こると、たとえそれが一部の製品であっても、「外国産は本当に安全なのか」という消費者の不安につながります。生産履歴(トレーサビリティ)が国内産に比べて見えにくいこともあり、食の安全に対する懸念が完全には払拭しきれない点が問題です。

もちろん、多くの輸入品は安全に管理されていますが、リスクの発生の問題として、国産品に比べて不安が残ることは否めません。

不安3:国内の物流が招く「逆転現象」

さらに、国内の事情が輸入依存に拍車をかける皮肉な事態も起きています。それが「物流の2024年問題」です。

一般財団法人運輸総合研究所のレポートによると、トラックドライバー不足による規制強化で、企業間物流(BtoB)のコストが上昇しています。これにより、全国の産地から野菜を集めて加工・輸送する「国内産品」の物流コストが上昇し、コンテナで一括輸入される「輸入品」との価格差が、さらに開いてしまう可能性が懸念されているのです。

出典:一般財団法人運輸総合研究所「運輸総合研究所報 第92号」掲載レポート『物流2024年問題が消費者意識変革に与える影響』

逆風じゃない!国産冷凍野菜の「大きなチャンス」

暗い話が続きましたが、ここからが本題です。

冷凍野菜の市場は、今後も確実に成長を続けると予測されています。

2024年の冷凍野菜の輸入量・金額はともに過去最高を記録。また、ある市場調査レポートによれば、日本の加工・冷凍野菜市場は2035年にかけて年平均5.35%で成長すると予測されています。

出典:流通ニュース『冷凍食品/24年消費量1.5%増の292万トン、冷凍野菜は輸入量・金額ともに過去最高』

出典:Spherical Insights & Consulting「日本加工・冷凍野菜市場動向 2035年」

この「市場の拡大」こそが、国内農業、国産冷凍野菜にとって最大のチャンスと考えます。

国産冷凍野菜がシェアを高めるために必要なこと

国産冷凍野菜がシェアを高めるには、外国産との明確な差別化と、生産・流通の構造改革が必要です。

第一に、コスト削減です。外国産との価格差を縮めるため、農地の集約や大規模化、(スマート農業)の導入による生産効率の向上が不可欠です。また、農地の近隣に大規模な冷凍食品工場をつくり、収穫から加工、凍結までを産地で一貫して行う体制を整え、流通コストを削減する努力も求められます。

第二に、「国産」ならではの付加価値の強化です。最大の強みである「安全性・安心感」を、明確なトレーサビリティ(生産履歴)と共に消費者に強くアピールすることが重要です。さらに、旬の最も美味しい時期に急速凍結した「品質の高さ」や、外国産にはない品種・カットタイプ・ミックスなどの多様な商品展開で、価格以外の魅力を打ち出す必要があります。

第三に、需要への対応です。急成長する中食・外食といった業務用需要に応えられるよう、規格の標準化や安定したロット供給が可能な生産体制の構築が必要です。

これらの取り組みに加え、消費者が国産を選ぶことが、(日本の農家の支援)と未来の食料安全保障に直結することを伝え、応援消費を促すPR活動も欠かせません。

「国産冷凍野菜」を評価し盛り上げる「全国冷凍野菜アワード(主催 日本野菜ソムリエ協会)」を私自身が発起人となり開催しております。日本の冷凍野菜の魅力を発信し、今後もこの活動について続けていきたいと思います。

少し高くても、未来の「てまぬき」のために

たしかに、スーパーで国産の冷凍野菜を手に取ると、隣に並ぶ輸入品より少し高く感じるかもしれません。しかし、その価格差は、単なる値段の違いではありません。

それは、輸入がストップしても食卓を守るための「食料安全保障への投資」です。

そして、素晴らしい技術革新で私たちの食生活を豊かにしようと奮闘する、国内の生産者への「応援」でもあります。

「てまぬき」は、決して「どうでもいい」ことではありません。未来の私たちが、心から安心して「てまぬきごはん」を楽しめるように。

次に冷凍野菜を選ぶとき、ほんの少しだけ、パッケージの裏側にある「原産国」に興味を持ってみませんか? その小さな選択が、日本の農業と、私たちの未来の食卓を支える、大きな一歩になるはずです。