「冷凍庫のない生活」、想像できますか? 今や私たちの食生活に欠かせない冷凍食品や冷凍保存技術。でも、ほんの150年ほど前まで、食べ物を長期間冷やして保存するなんて、夢のような話でした。

実は、イギリスのソウルフードとも言える「フィッシュ&チップス」。あのホクホクの魚のフライとポテトが、イギリス中で気軽に食べられるようになった背景にも、この「冷やす技術」の進歩と、鉄道の発展が深く関わっているんです。

今回は、産業革命期のイギリスを舞台に、冷凍機の開発と鉄道の発展が、いかにして私たちの食卓、そしてフィッシュ&チップスという国民食を生み出したのか、その驚きの歴史を紐解いていきましょう!

※この記事はGoogleが開発したAIチャットサービス「Gemini(ジェミニ)」の「Deep Research」機能を使用し、作成したものを一部修正し公開しております。

氷が超貴重品だった時代

電気冷蔵庫がなかった時代、人々はどうやって食べ物を冷やしていたのでしょうか? 答えは「氷」です。でも、今のように簡単に手に入るものではありませんでした。

冬にできた天然の氷を「氷室(ひむろ)」と呼ばれる専用の穴や建物に藁(わら)などと一緒に貯蔵し、夏まで大切に使っていたのです [1]。ただ、これは主に王様やお城に住むような、一部の裕福な人たちだけができることでした [1]。

19世紀になると、アメリカの実業家フレデリック・チューダーが、ニューイングランド地方(アメリカ北東部)の凍った湖などから氷を切り出し、船で遠くまで運んで売る「天然氷貿易」を始めます [2]。イギリスも、この天然氷の重要なお客さんとなり、特に冷たくてきれいなノルウェー産の氷がたくさん輸入されました [3, 4]。ロンドンのカムデンやキングス・クロスといった場所には、運河や鉄道を使って運ばれてきた輸入氷を保管するための、巨大な「氷の井戸(Ice Wells)」と呼ばれる貯蔵庫まで作られたほどです [3]。イタリア系移民のカルロ・ガッティのような人物は、この貯蔵庫から氷を仕入れ、ロンドン市内でアイスクリームなどを売って成功しました [3]。

しかし、天然氷には大きな弱点がありました。遠くまで船で運ぶ間に、どうしても溶けてしまうのです [2]。それに、氷の値段もまだまだ高く、庶民が気軽に使えるものではありませんでした。

「人工の冷気」を生み出せ! 冷凍機開発への挑戦

「もっと効率よく、いつでもどこでも冷やせるようにできないか?」そんな思いから、科学者や発明家たちが立ち上がります。これが冷凍機の開発の始まりです。

そのヒントは、身近な現象に隠されていました。注射の前にアルコールで消毒するとヒヤッとしますよね? あれは、液体が蒸発するときに周りの熱を奪う「蒸発冷却」という原理のためです。18世紀半ば、スコットランドのウィリアム・カレンという人物が、エーテルという液体を使ってこの原理を実験で示しました [4]。

さらに19世紀に入ると、イギリスの有名な科学者マイケル・ファラデーが、アンモニアなどの気体に高い圧力をかけると液体になり、その液体が蒸発するときに、周りをものすごく冷やすことを発見します [4]。これが、現代の冷蔵庫やエアコンにも使われている「蒸気圧縮式」という冷凍技術の基本的な考え方につながっていきます。

これらの発見をもとに、いよいよ実用的な冷凍機作りに挑戦する発明家たちが現れます。

・ジェイコブ・パーキンス(アメリカ/イギリス): 1834年、エーテルを使って、世界で初めて連続して動く冷凍サイクルを実現する機械の特許を取りました [5]。現代の冷凍技術のまさに基礎となる発明です。

・ジェームズ・ハリソン(スコットランド/オーストラリア): 1850年代、エーテルやアンモニアを使って、世界で初めて商業的に成功した冷凍システムを開発しました [5, 6]。彼の機械は、ビール工場やお肉の加工工場で大活躍し、イギリスでも特許を取って販売されました [6]。

・カール・フォン・リンデ(ドイツ): 1870年代、アンモニアを使った冷凍機の効率と安全性を大幅にアップさせ、冷凍技術をより実用的なものにしました [7]。彼の技術は、大きなビール工場や、後で触れる巨大な製氷工場などで使われるようになります [7, 8]。

こうして、多くの人々の知恵と努力によって、「人工的に冷気を作り出す」技術、つまり機械式冷凍が現実のものとなっていったのです。

鉄の馬がやってきた! 鉄道が変えた輸送の世界

冷凍機の開発が進んでいたのと同じ頃、イギリスではもう一つの大きな変化が起きていました。それは鉄道の登場です。

1825年に世界初の公共鉄道ストックトン・ダーリントン鉄道が開業し、1830年のリバプール・マンチェスター鉄道の成功をきっかけに、イギリス中に鉄道網が急速に広がっていきました [9, 10]。蒸気機関車(SL)が引く列車は、それまでの馬車や運河の船とは比べ物にならないスピードで、大量の荷物や人を運ぶことができたのです [10, 11]。

この鉄道の登場は、食品の輸送にも革命をもたらす可能性を秘めていました。特に、港で水揚げされたばかりの新鮮な魚や、地方でとれたお肉など、すぐに傷んでしまう食べ物を、鮮度を保ったまま遠くの大都市まで運べるかもしれない、という期待が高まります [10, 12]。

最初は、普通の貨車で急いで運ぶ試みがされましたが、やはり途中で傷んでしまうことも多かったようです。しかし、「速く運べる」鉄道という手段が登場したことで、「冷やしながら運ぶ」という次のステップ、つまり「冷蔵輸送」への道が開かれたのです。

レールの上を冷気が走る! 冷蔵貨車の誕生

「鉄道で速く運べるなら、運んでいる間も冷やせばいいじゃないか!」こうして、鉄道と冷却技術を組み合わせた「冷蔵貨車」が開発されます。

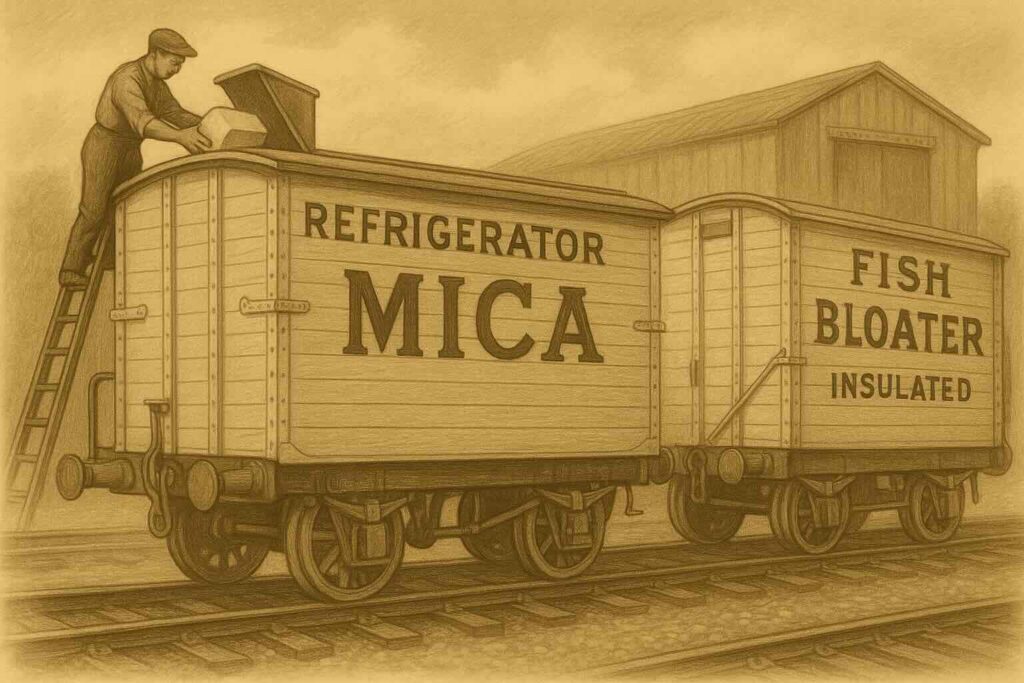

最初は、貨車の壁の間に断熱材(おがくずなど)を詰め、天然氷を荷物と一緒に入れたり、貨車の中に設けた氷を入れる箱(氷槽)に入れたりする方法が試されました [13]。しかし、氷が溶けてしまう問題や、温度を一定に保つ難しさがありました [13]。

そこで、イギリスの鉄道会社、特に大きな路線網を持っていたグレート・ウェスタン鉄道(GWR)などは、もっと本格的な冷蔵・断熱貨車の開発を進めます。

・お肉用冷蔵貨車「MICA」: GWRは「MICA(マイカ)」というコードネームで呼ばれる、お肉専用の冷蔵貨車を次々と開発しました [14]。1897年に登場した初期のタイプは、車体の端に氷を入れる氷槽が付いていました [14]。白い車体に赤い文字で書かれた姿は、当時の冷蔵貨車のシンボル的なイメージだったようです [14]。その後も、屋根から氷を入れられるようにしたり [14]、断熱性能を高めたりと、改良が重ねられていきました [14]。

・お魚用冷蔵・断熱貨車: 新鮮さが命のお魚を運ぶための専用貨車も作られました。GWRの「Bloater(ブローター)」と呼ばれる貨車は、旅客列車につないで速く走ることも考えられていました [15]。中には、天然氷の代わりにドライアイスを使って、もっと低い温度で運べるように工夫されたタイプ(INSIXFISH)も登場しました [16]。

これらの冷蔵・断熱貨車の登場によって、港で獲れたばかりの魚や、地方で加工されたお肉を、新鮮なまま遠くの都市まで大量に運ぶことができるようになりました [2, 12, 13]。これは、イギリスの人々の食生活を大きく変える出来事でした。

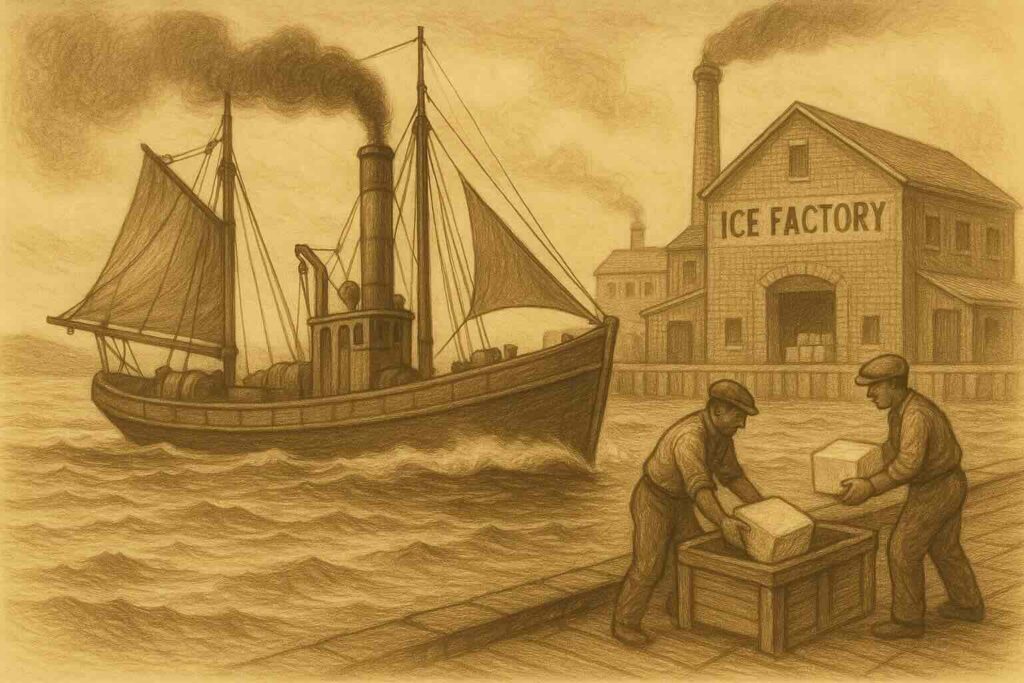

海の上でも革命が! 蒸気船と氷が漁業を変えた

陸の上で鉄道と冷蔵輸送が活躍する一方、海の上でも大きな変化が起きていました。それは、漁船の動力化です。

19世紀後半、それまでの帆船に代わって、蒸気機関で動く「蒸気トロール船」が登場します [17]。蒸気船は風向きに関係なく、より遠くの漁場へ、より長い時間、漁に出ることができるようになりました [17]。また、力強く網を引けるので、一度にたくさんの魚を獲れるようになったのです [17]。

しかし、たくさん魚が獲れるようになると、港に持ち帰るまでの鮮度をどう保つかが大きな問題になります。そこで活躍したのが、やはり「氷」でした。獲れた魚を船の中で砕いた氷と一緒に詰めておく「氷蔵(ひょうぞう)」という方法が広く行われるようになりました [2]。

そして、漁獲量の増加に合わせて、主要な漁港には、漁船に氷を供給するための巨大な「製氷工場」が建設されました。例えば、イギリス北東部のグリムズビーという港に1900年にできた製氷工場は、最盛期には1日に1200トンもの氷を作ることができたそうです [8]。これは、カール・フォン・リンデなどが開発したアンモニアを使った冷凍機のおかげでした [8]。

蒸気トロール船が大量の魚を獲り [17]、氷や冷凍技術がその鮮度を保ち [8]、そして鉄道(冷蔵貨車)がそれを都市へ運ぶ [12, 15]。この連携プレーによって、イギリス中の人々が、安くて新鮮な魚を食べられるようになったのです。

ついに誕生! 国民食フィッシュ&チップス

さて、いよいよフィッシュ&チップスの登場です! このイギリスを代表する料理が、どのようにして生まれ、広まっていったのでしょうか?

実は、フィッシュ&チップスは、もともと別々に食べられていた二つの料理が合体してできたものです。

・魚のフライ: イギリスで魚を揚げて食べる習慣は、スペインやポルトガルから移り住んできたユダヤ系移民の人々が広めたと言われています [18]。彼らの伝統料理「ペスカド・フリート」が元になっていると考えられています。

・ポテトフライ(チップス): 一方のチップスは、フランスやベルギーで生まれたものが伝わったという説が有力で、19世紀半ばにはイギリス北部の工業地帯などで人気だったようです [18]。

この二つを組み合わせて、一つの料理としてお店で売り始めたのが、1860年代のこと。最初の店については、ロンドンの東部(イーストエンド)でユダヤ系移民のジョセフ・マリンが開いた店 [19] という説と、イングランド北西部のモスリーという町でジョン・リーズが開いた店 [20] という説がありますが、いずれにしてもこの頃にフィッシュ&チップス専門店が誕生したようです [18]。

そして、この新しい料理が、あっという間にイギリス中に広まっていった背景には、これまで見てきた技術の力が大きく関係しています。

蒸気トロール船のおかげで、タラ(Cod)やハドック(Haddock)といった白身魚がたくさん獲れるようになり [17]、鉄道と冷凍技術(氷や冷蔵貨車)のおかげで、それらの魚が新鮮なまま、しかも安く、内陸の工業都市に住む労働者の元まで届けられるようになったのです [12, 18]。

安くて、お腹いっぱいになって、エネルギーにもなるフィッシュ&チップスは、工場などで働く人々にとって、まさにぴったりの食事でした [18, 20]。人気は爆発し、1930年代にはイギリス全土に35,000店以上ものフィッシュ&チップス店があったと言われています [18]。戦争中も、数少ない配給制限のない食べ物として国民を支え、当時の首相チャーチルも「良き仲間(the good companions)」と呼んだほどでした [18]。

(「フィシュ&ハンドカット・チップス」2025年4月20日大阪・関西万博 英国パビリオンレストランにて撮影)

まとめ:技術の進歩が食卓を豊かに

いかがでしたか? イギリスの国民食フィッシュ&チップスの誕生の裏には、冷凍機の開発や鉄道の発展といった、産業革命期の大きな技術革新があったのです。

・冷凍技術がなければ、魚を新鮮なまま遠くまで運ぶことは難しかったでしょう。

・鉄道がなければ、大量の魚を速く安く都市に届けることはできなかったでしょう。

・蒸気トロール船がなければ、そもそも安価な魚を大量に供給することができなかったかもしれません。

これらの技術がうまく組み合わさったからこそ、フィッシュ&チップスは生まれ、多くの人々に愛される国民食へと成長できたのです [12, 18]。

普段何気なく食べている冷凍食品や、テイクアウトの料理にも、実はこうした技術の進歩の歴史が詰まっています。次にフィッシュ&チップスを食べる機会があったら、ぜひこの物語を思い出してみてくださいね。技術の進歩が、私たちの食卓をいかに豊かに、そして便利にしてくれたか、改めて感じられるかもしれません。

引用元リスト

- [1] 氷室 – Wikipedia

- [2] Ice trade – Wikipedia

- [3] ロンドン・シティの散歩道 第1610回 氷の井戸とアイスクリーム

- [4] 冷凍・冷却技術の歴史(1)

- [5] ヒートポンプ技術入門 (PDF)

- [6] ~「冷凍」について、ちょっとだけ考えてみようⅢ~ – 宮城県水産高等学校

- [7] 発明家を何人知っているかな? – 経済産業省北海道経済産業局

- [8] A BRIEF HISTORY OF THE GRIMSBY ICE FACTORY – The Grimsby Ice Factory Trust

- [9] 鉄道/鉄道(イギリス) – 世界史の窓

- [10] 第1部 第1章 第3節 1.輸送手段の発達と経済社会の変化 – 国土交通省

- [11] 交通革命 – 交通博物館

- [12] フィッシュ・アンド・チップス – Wikipedia

- [13] Refrigerated Rail Car Teacher Background (PDF) – IEEE REACH

- [14] GWR MICA Vans (Word Document) – Great Western Railway

- [15] Product Highlight: OO Scale GWR ‘Bloater’ Fish Vans – Bachmann Europe News

- [16] GWR/BR INSIXFISH 6 wheel insulated fish van diagram S13 – RMweb

- [17] The Development of Otter Trawling: Cultural Transfer between the Scottish and English Fishing Industries (PDF) – The Northern Mariner

- [18] Fish and chips – Wikipedia

- [19] Malin’s in Bow: the first fish and chip shop in the UK – Roman Road LDN

- [20] Fish and Chips – Historic UK